算数の文章題に挑戦してみましょう!

算数の問題の中でよく出る問題を載せてみました。今回は小学4年生で習う『つるかめ算』です。

保護者の方もぜひご一緒に解いてみてください。算数のおもしろさがお分かりいただけるのではと思います。

答えは~~~~

↓

↓

↓

みかん10個とりんご5個です!正解したひと、右手を挙げて~~~!ハ~イ!

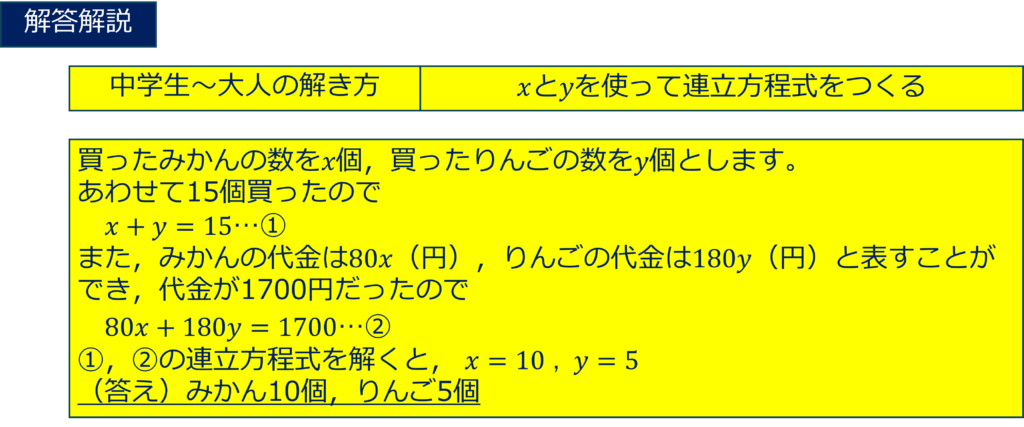

ではさっそく、解き方を見ていきましょう。実は小学生の算数と中学生以上の数学とでは、解き方が違うのです。

まずは中学生以上の数学での解き方がコチラ↓

保護者の皆さま方の中でも多くの方は、このような考え方をされたのではないでしょうか?でも小学生は「連立方程式」を知りませんよね。

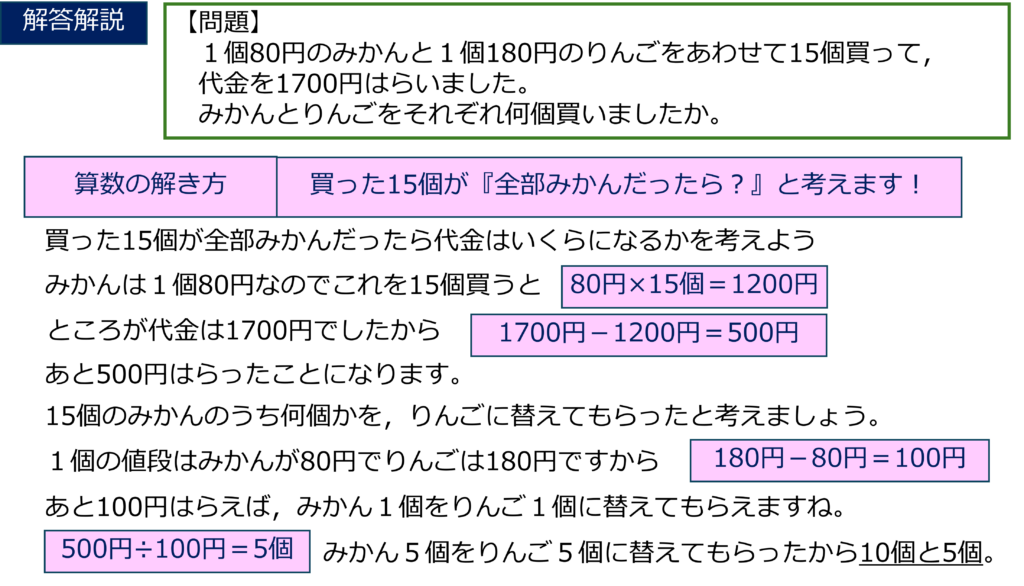

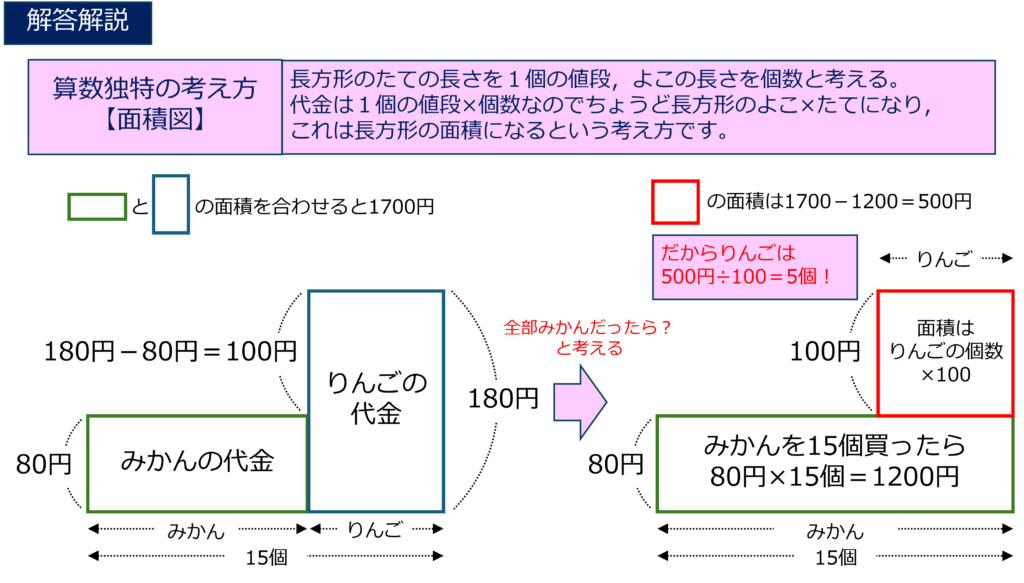

では、算数ではどう解くのか?そのやり方はコチラ↓

いかがでしたか?

・数学は方程式を作って計算で求める

・算数は和や差を考えて求める

これが数学と算数の違いです。よく保護者の方からご相談を受けることがあります。「算数が分からないと家で聞かれて教えたけど、やり方が違うといわれた。」

ご安心ください。これ、”算数あるある”なんです。『数学に慣れてしまうと、算数が解けなくなる』というのはよくあるお話しです。算数の文章題は、数学から見ると特殊な考え方をするように思えるからです。

私も教室では小学生の算数(さんすう)から、高校生の数学Ⅲ(すうさん)まで教えますが、小中高それぞれの考え方に寄り添って教えます。それぐらい算数と数学は違うんです。

でもどうでしょう?どちらかというと算数の求め方の方がしっくりきますし、日常生活でも使えますよね。

スーパーでお買い物するときに紙とえんぴつで連立方程式を解いて・・・なんて、現実的ではありません。

逆に言うと算数の考え方は中学や高校、大学や社会人になってからも使える大事なスキルなんですね。公式の暗記に追われているような高校生にこそ、この算数のやわらか~い考え方に立ち戻ってほしいと思っています。

算数には独特のやり方があります

今回のつるかめ算は基本問題でしたが、中学受験になると応用問題が出ます。その時に使う『算数独特のやり方』も載せておきますね。

いかがでしたか?図を使って考えるくせを身につけていくための良い練習にもなりますよ。中学受験の問題では「みかんとりんごと柿」のように3つ登場する問題もあります。

中学受験を考えている小学生の方は、このような文章題に早くから慣れていかないといけませんね。

能開では通常の授業や受験対策プラスといった対策授業の中で文章題を扱っていきます。

4月からはオンラインで受講できる受験対策もスタートします。受験のためだけでなく算数の面白さを感じてほしいと思っています。

次回は『①年れい算』を配信する予定です。お楽しみに!